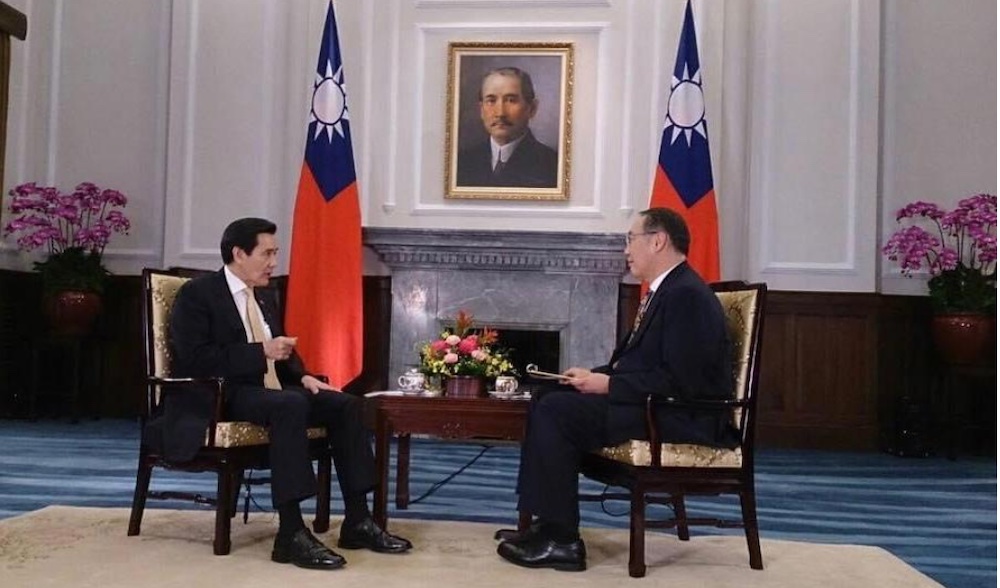

新聞最前線:專訪郭崇倫學長(71年班)

採訪整理:陳靖(政研碩二)

郭崇倫學長簡介:1977年考取臺大地質系,後轉政治學系政治理論組,1981年畢業(71級)。現任《聯合報》副總編輯、臺大新聞所兼任副教授。

問:學長當年是考取地質系,後來如何決定轉到母系?

郭:考到了地質系後,參加很多社團活動。因為我比較感興趣的是媒體,曾參加臺大青年社。社長是地理系的學長胡元輝,我和他也很熟。我在臺青社花了最多時間,兩年後我開始思考將來是否要繼續念地質系。地質系不能說不好,但是我對於要記憶那些岩石礦物,然後要去田野,其實對我來講沒有吸引力,所以我就在沒有經得家中同意的情況下私自決定申請轉系。因為是降轉,所以相對來說也比較容易。後來家裡面不太諒解,但這是我自己心裡面的興趣,想學政治學。我是1977年進的大學(學號是B66)。當時雖然還未發生美麗島事件,但整體政治氛圍已經較為明顯,家中自然擔心我捲入政治漩渦之中。

問:學長可否多談一下轉系至母系後的學習、畢業後如何探入新聞界?和老師們的影響?

郭:因為降轉,念了5年才畢業。在5年當中,我對繼續從事學術很有興趣,所以畢業前也考上政研所。我先在馬祖當兵,回來就繼續念研究所。研究所時跟著許多老師修了不同的課。我跟的是剛剛從美國回來的蕭全政老師,我應該是他收的第一個碩士班學生,做政治經濟學。但我對歷史也有興趣,所以我後來做的論文是民國二十四年的法幣改革。我的速度比較快,兩年拿到學位。在快要畢業的時候,我曾請教過趙永茂學長,他介紹《時報新聞週刊》當時需要用人,問我要不要去?那個時候應該是1985年,我就先去了做一年。那個時候其實沒有想太多,只是想看看校園外政治的實況。

我自己學的是政治學,母系裡面很多老師都對於我的想法有很大的影響。例如吳庚老師過世,我在大四的時候修吳老師西洋政治思想專題研究,他當時引用卡爾.施密特的說法「政治是敵與友的分辨」,這個論斷對我的衝擊很大。因為我的想法還是很傳統的什麼「權威性價值分配」。但是「敵與友的分辨」是更為簡單,可操作性,但又打中了我的內心。吳老師是從韓非或馬基維利的角度出發的,我覺得政治的本質就在這裡。

碩士之後,我也想進一步瞭解政治實務。當初曾做立法院的新聞稿抄寫記錄的工作。後來很快的,隨著趙永茂老師的介紹而去了《時報新聞週刊》國內組。週刊當時是一個新的嘗試,因為當時還有報禁,但是已經有各種刊物要冒出,《中國時報系》也要迎戰,余紀忠先生就把很多人調去辦週刊。週刊當時是強調「國際的視野」,國際組很強,有傅崐成、劉必榮等人。過了一段時間國內政治風起雲湧,所以國內組也變得很強。

在當記者這段時間,也經歷了很多事情。例如碰到了許信良從機場要闖關,跟著朱高正在雲嘉南第一次選立委等。整個那一年我覺得收穫非常多,但是我那時候還是想要繼續的從事學術。畢竟那時候才20多歲,有很多人講說記者工作好像不能做一輩子。我就想好吧,我在工作的同時我就申請了美國的大學。所以我就到了芝加哥。

問:學長後來又去美國讀博士,但就讀時也從事新聞工作,談談這中間的轉折?

郭:我後來考取傅爾布萊特獎學金,申請到芝加哥大學留學。到了芝加哥以後,黃長玲原來是政治系的學妹,結果比我早一年到,成為學姊,與我同一年到芝加哥的還有中研院臺灣所的吳叡人,之前則是吳乃德;開始主要的指導老師鄒讜教授,鄒老師對我很好,因為芝大很麻煩,要重新寫碩士論文,鄒老師看了我在臺大政研所的論文以後,覺得可以抵過。但獎學金只給兩年的錢,我必須思考經濟問題。兩年結束以後,我暑假就回先臺灣,問報社有沒有工作機會,見到余紀忠先生,余先生說華府特派員傅建中先生那邊需要人,原本要我到華府,後來改派去紐約。紐約當時負責人是杜念中,然後還有馮光遠等等,很多人都在那邊,我在紐約大概待了三年多,是我覺得我收穫很大的一段時光。

從1990-1993年的三年間,當時臺灣剛剛解嚴,大陸發生了「六四天安門事件」。我們在海外突然被賦予很多工作。比如說一時之間海外「民運」活躍,另外就是隨著臺灣解嚴,李登輝上臺,海外臺獨跟島內之間有呼應現象。我就碰到彭明敏先生多次,他來紐約開記者會,提出回國的要求。還有兩岸經貿啟動,像是王永慶要啟動「海滄計畫」,政府不同意,他就在紐澤西放話。我在紐約還學會了怎麼「讀懂」美國媒體,像是《紐約時報》,如果是我還是一個留學生,不可能有這麼多時間來瞭解美國的媒體。

我們每天早上都有一個人負責要把紐約當時的所有的報紙買一份。當時沒有網際網路,需要負責從《紐約時報》、《華盛頓郵報》等找到臺灣關心的新聞。因為時差的關係,這裡早上7點就是臺北時間晚上7點,要在3個小時到4個小時發稿。之前是靠打telex,那時候有傳真了,我們寫稿以後用傳真發回去。

問:所以學長芝大那邊是休學?後來如何展開報社的生涯?

郭:我離開芝大時沒有休學,因為芝大跟哥大之間有交換的計畫,我每年到哥大選一門課。但開始到紐約做記者以後就很難兼顧論文,後來與學業距離就越來越遠,體會到學術的這一條路可能不會再走下去了,可是媒體卻是越來越感興趣的。

三年半過去,報禁開放,時報也在不斷擴充,我也就調回臺灣了;我在《中國時報》的工作。剛開始是在專欄組,後來就到國際新聞中心,一路做過去。有一個工作我最喜歡的,叫做「全球特派員」。時報在國外沒有特派員的地方,碰到大事就派我去。但這樣的「好日子」只有一年多,因為杜念中到新創的《蘋果日報》,他的工作我整個要接下來,包括國際版、大陸版還有海外特派員的聯絡,案牘形勞,經常會工作到晚上12點多,定版出來,簽完版才能夠走,那一段時間是我最忙碌與充實的時候。

問:學長能否聊一下新聞生涯最有成就感的事?

郭:第一是有機會提出關於「總統直選」自己的觀點。那時候我還在紐約,國內正在爭議總統要不要直選,大家從「主流」、「非主流」的爭執看,我就覺得應該寫點什麼東西。那時候不知道報社立場,不敢把意見直接寫給時報,就寫給《中時晚報》,當時正是蘇聯解體前後,戈巴契夫也不是直選出來的,他的正當性被直選的葉爾欽超過了。如果臺灣省的省長是直選,總統沒有直選,也會有「葉爾欽效應」。我的結論就是用俄羅斯的例子講臺灣總統「直選」的必要性,晚報登出來了。第二天一大早我在辦公室接到臺北電話,總編輯說晚報登出來的文章反應很好,余先生要跟你講話。余先生說,這個主張老早就是報社支持的。結果同一篇文章是晚報又登,日報又登,發揮了一定的政治影響,記者的成就感來的最直接、最快。這件事讓我決定將來繼續做媒體。

第二件事是蔡英文總統就職演說後,大陸長時間延遲官方回應的內情。2016年時,蔡總統的就職演說發表後,第一時間有多位智庫領導人做了非正式的評論,都說很正面,所有人都在等大陸的官方反應,但長達四個小時沒有正式反應。

第二件事是蔡英文總統就職演說後,大陸長時間延遲官方回應的內情。2016年時,蔡總統的就職演說發表後,第一時間有多位智庫領導人做了非正式的評論,都說很正面,所有人都在等大陸的官方反應,但長達四個小時沒有正式反應。

這個過程有些奇怪,照理說,事先不可能沒有溝通,應該有某種默契,而這幾位陸方資深學者不可能沒有事先接到官方暗示,自己說是「過關了」。特別是蔡總統演講裡提到《兩岸人民關係條例》,這更是一個plus,這是原來北京沒有預期到的,但是接下來4個小時沒有任何的動靜,最後出來的是偏強硬的態度:「未完成的答卷」。事情變成這樣,臺北也很詫異。

過了三個月後,我在7月的時候去了一趟大陸,一次交流中有一位中國國際問題研究所的前輩透露,520當天他也被請到《人民日報》,開座談會,結果大家評價不同,說要等到官方的定調出來再談,一直等到下午4點之後,有人來說「上面」的說法來了,是「未完成的答卷」,他們就根據這個來評論,也琢磨究竟發生了什麼變化。

後來社科院臺研所一位資深學者也說,早前大陸學者評論蔡總統談話「過關」後,所裡電話接不完,很多人打電話來罵,壓力大的一塌糊塗。但是不是因為輿論反應這麼差,才導致北京最後轉硬?還是說原來兩岸的溝通就有問題?這到目前還是一個謎,我就把這四個小時的轉折寫出來了。

後來淡大趙春山教授就跟我說,你寫的正是蔡政府到現在還在納悶的,究竟大陸內部決策發生了什麼事?臺北覺得大陸背信,與之前溝通默契結果不同,唯一可以解釋的是,大陸內部有鷹派與鴿派,鷹派最後否定了「過關」說,但鴿派似乎一直還希望能夠挽回,經過幾個月以後有一個在昆明的兩岸研討會,會上權威學者表示「歡迎臺灣經過授權的智庫可以跟大陸溝通」,當時大家都很樂觀,可是會後發生「川蔡通電」,這事又沒了。

整個的兩岸之間的事,其實很多時候陰錯陽差,或者是無法控制的外在因素影響;我的這篇評論雖然無法完全解析,但對於一個媒體工作者來講,能夠身在關鍵時刻,深入報導,是很有價值的。

問:學長後來轉到聯合報系發展?

答:如果不是因為《中國時報》經營權變動,可能我還繼續在《中國時報》。但後來離開,輾轉去過不同的地方,《商業周刊》我也去過。在2012年的時候,我去了《聯合報》。那個時候《聯合報》想要做UDNTV,我去負責它的國際新聞與談話性的節目。談話性的電視節目其實是另外一種學習,因為這個是你要面對觀眾,跟文字的呈現方式不一樣。談話性節目有兩種不同的方式,一種是BBC的Hard Talk,咄咄逼人,以完全不相信受訪者的方式質問,從你的話語挑毛病。另外還有一個形式,是美國PBS的Charlie Rose訪談,比較溫和,誘導你把話講出來。我做的方式比較是像後者。後來UDNTV結束了,我又回到國際新聞;我現在已經不是跑線記者,但還是做採訪,用做寫長篇的深入評論。

問:新聞媒體要保持客觀中立的態度,但是不可避免社會上會給各個媒體貼標籤。想要拓展讀者或者市場,原來的基本受眾會有些不滿,不知道學長怎麼看待這個問題?

答:這個不是小問題。我認為媒體其實有些程度像政黨。一旦有了固定的讀者,有些時候很難跨越到中間或另外一邊去,吸引新的讀者或新的追隨者。在臺灣的政治還沒有開始巨變之前,報紙跟政黨都比較「向中間競爭」,以捕捉到更多的追隨者。我在年輕的時候,每次碰到大的事情,大家都出去買各種報紙,希望能夠知道不同的看法。可是現在卻是,如果我們的新聞或評論離開過去立場,偏向一方,比如說我們用的詞從「核食」變成「福食」,就引來非常多人的批評,說你們是不是改變立場?所以媒體會被迫多少遷就既有立場。我從過去的中時,來到現在的聯合,感受特別深。就是說現在考慮到你的讀者,難以離開基本的立場,所以記者也被迫有「脫隊」/「歸隊」的現象。

我自己有對意識形態的一個反省,基本上是兩個,第一個是我比較傾向於保守主義。保守主義不是反動的那一種,而是說民主化以後,跟進步主義相對的東西。保守主義更重視秩序,避免劇烈的變動。第二個意識形態是,我的家庭背景是外省人,傾向於讓我反省族群認同的問題。特別是我在美國觀察族裔政治現象,感受更深。我這兩個想法目前在《聯合報》裡面是可以生存的,或許《聯合報》是少數還能夠容納這兩種意識型態的媒體。臺灣的媒體其實政治化的情況非常的嚴重。也不是說《聯合報》就完全沒有偏差,但它比較可以從少數、保守的立場上面促進多元公平,跟我的想法是比較契合的。

問:目前國際社會對臺灣的言論自由的評價很高,甚至領先美國的言論自由。但也有很多人擔心,好像其實是有一條看不見的自我審查的邊界。學長在新聞最前線,有什麼評估?

答:我們雖然沒有明白的政治上的禁忌,但是似乎有一個看不見的線。比如近美國參議員來訪提到購買波音飛機的事情。其實我們在第一時間也沒有發現此事,是因為傳出高層希望買,華航出現雜音,才把這個消息透露出來。回去追查錄影,發現翻譯當時沒有把它翻出來,為何中文稿沒有?才讓這個事情上了新聞。

報紙在標題裡說議員強銷飛機,政府質疑怎麼可以把美國議員對我們的好意扭曲?所以強硬質疑報社是配合大陸在做認知戰。但我們覺得對於明明寫的是正確的事實,如果頂不住的話,以後別的新聞也甭報導了。其實讀者都在看,要知道下一次有新聞事件能不能相信你。我覺得報社做的算是還不錯,沒有讓人家找到大毛病。

問:網路新聞時代跟舊的傳統共存的時代,新聞專業中是否會有劣幣驅逐良幣的現象?包括新聞的文字品質,還有就是更容易政治化?

郭:網路媒體與紙本確有差別。我們以前在做報紙的時候,其實對於文字跟標題都非常的講究,非常重視。很多人要核題的,一字之褒一字之貶都有很大的差別。現在的網路,要求的是吸睛,下題聳動,而且往往要求要快,所以在這兩個情況之下常常出錯。再加上為了要競爭速度,不等到自己記者調查瞭解,往往從外面已有的來源去抓,錯誤率是非常高的。我現在希望「慢一點」沒有關係,但是一定要確保內容是正確的,否則新聞沒有公信力(credibility),就只是騙點擊率。

問:可否給未來的學弟妹一些建議?新聞界有很多政治系系友,都是做得不錯。但現在的變化,數位匯流、商業化,然後政治極化的環境變得很快。跟我們當年在念政治系或者是念社會科學的時候的期待,可說是面目全非。學長覺得對現在考慮再進新聞界的學弟妹,要有什麼心理準備?

郭:現在如果大家想要來媒體,我是強烈的建議:不要。因為太辛苦。如果是真的還想要進入媒體的話,還是先要經過相當的訓練,我並不鼓勵大家一下子就出來做自媒體。因為其實自媒體,沒有一個相當的基礎,往往最後流於你做一做就做不下去了。為什麼大家傾向於做自媒體?主要是因為科技的進步,這門檻很低,你很容易就能夠做到有傳播效力。但是它裡面的內容其實都蠻薄弱的。總的說,媒體這個行業現在一直是在萎縮當中,如果有別的選擇的話,我是建議學弟學妹們優先考慮別的選擇。

老實說,政治學的訓練是延續了我做媒體的生命。一般的第一線記者,他們大概熬個10年就熬不下去了,老實說因為每天發即時新聞,又要文字,又要影音。又要攝影,每天累得像狗一樣。然後到下一個階段,要不然就是做主管,開始改稿離開第一線,要不然就離開這一行。政治學的學術訓練,其實是幫我能夠更深的來組織目前我所看到的題材,尤其目前的國際新聞,變動又非常的大,後面不同的理論詮釋與衍生的東西,是我覺得到目前為止我還是不斷在去鑽研的;所以政治學訓練讓我目前我的記者生命可以延長,這是一個很重要的因素。